種まきのこつ

- 収穫時期

-

- 春

- 夏

- 秋

- 冬

発芽には適度な水分、温度と酸素が必要で、種類により光の影響を受ける場合もあります。種まきのこつをつかんで野菜作りをスタートしましょう。

発芽の三要素と光

⑴ 水分

発芽は、種が水を吸うことから始まります。吸水量は種類によって異なり、イネ科の種は重さの25~30%を吸水し、マメ科の種は重さの80~120%を吸水して発芽します。吸水量が多過ぎても少な過ぎても良くありません。硬実のニガウリ、オクラなどは果皮が水を通しにくいので、まく前に一晩水に浸しておきます。

⑵ 温度

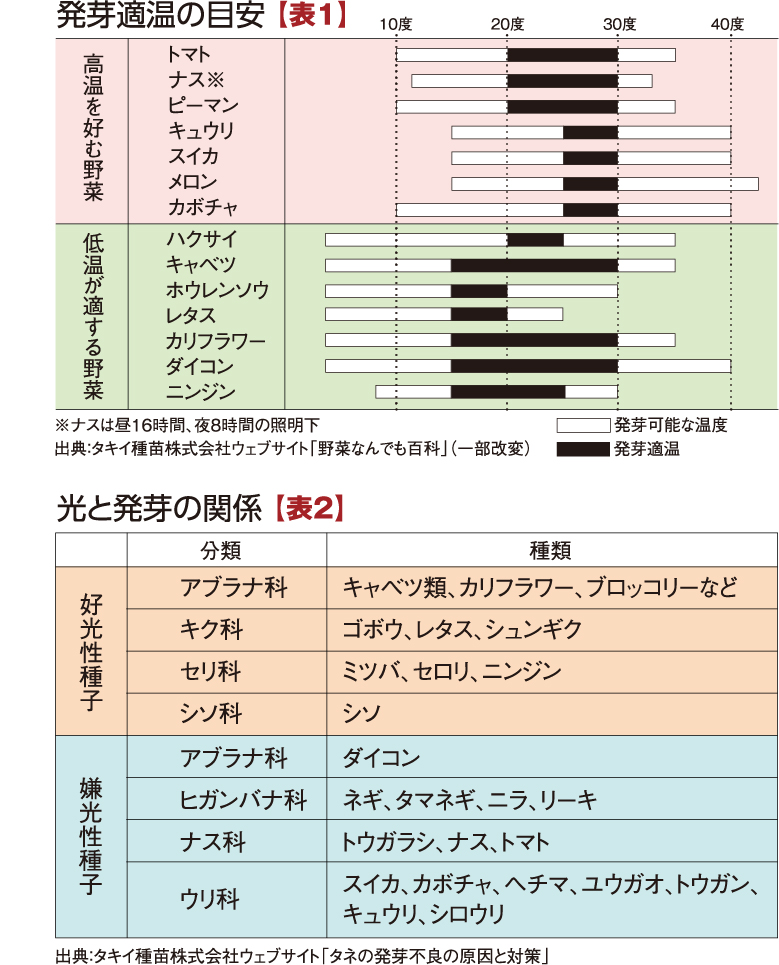

多くの野菜は20~25度が発芽適温で、30度程度の高温を好むもの(ナス・スイカ・カボチャなど)や15~20度の低温が適するもの(レタス・ホウレンソウなど)があります【表1】。

⑶ 酸素

発芽は呼吸を伴うため、十分な酸素が必要です。種が土中深くに埋もれたり、水没すると酸素不足となり、発芽が悪くなります。

⑷ 光

光が必要な好光性種子にはレタスなどのキク科野菜やミツバなどのセリ科、暗黒で発芽の良い嫌光性種子にはヒガンバナ科・ナス科・ウリ科野菜などがあります【表2】。

種まきのこつ

⑴ 新しい種を使う

種袋には発芽率や有効期限が表示されています。古い種ほど発芽能力が落ちるので、新しい種を使いましょう。

⑵ まき床を均平に

まき床にでこぼこがあると、種が土に埋まる深さや土の乾湿にむらが出るので、板切れなどで土を平らにします。

⑶ まく量が多過ぎない

種袋の種を全て使い切ってしまおうとすると、ついつい厚まきになりがちです。こうなると間引きの手間が増えます。間引きの遅れは株立ちの密生を招き、株がヒョロヒョロに伸びてしまいます。

⑷ 覆土が厚過ぎない

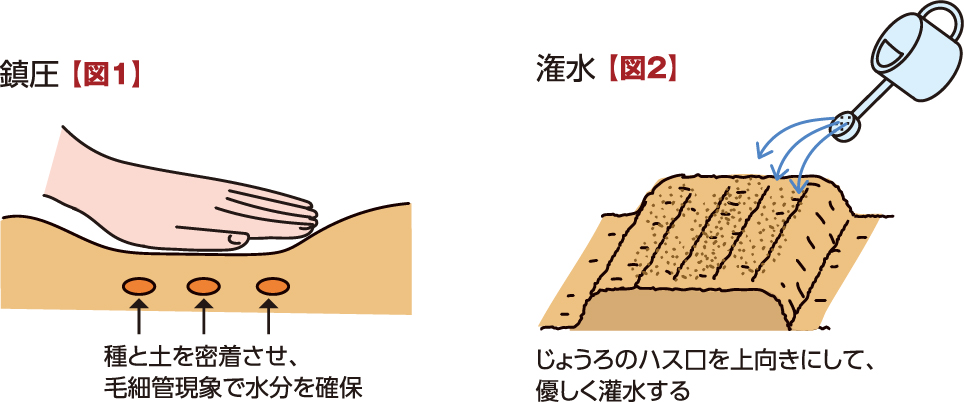

種の直径の3倍程度に土をかぶせるのが標準です。好光性種子は種が隠れる程度に覆土を浅くします。覆土の後は手で軽く土を押し付けて鎮圧し種と土が密着するようにします【図1】。

⑸ 発芽までは乾燥させない

種は水を含むと直ちに活動を始めますので、発芽までの灌水は欠かせません。発芽後は灌水(かんすい)を控えめにして、しっかりした苗に仕上げます(【図2】。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。